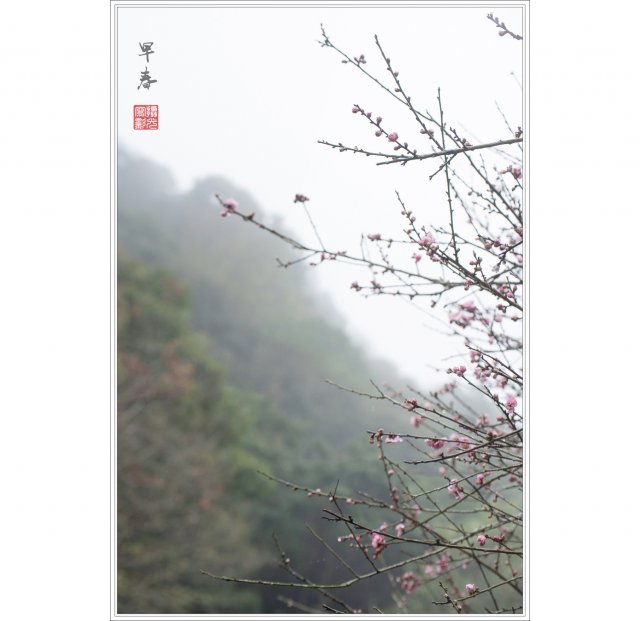

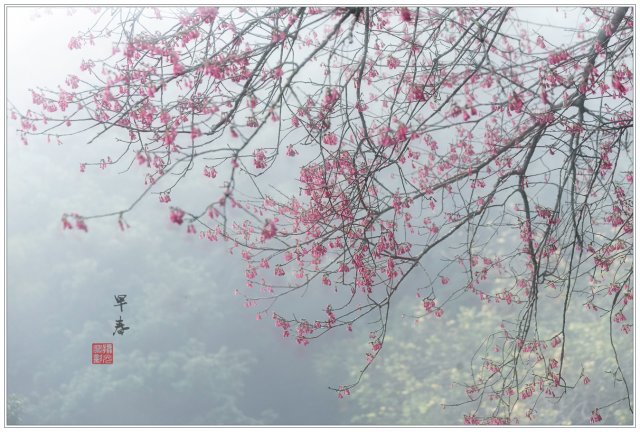

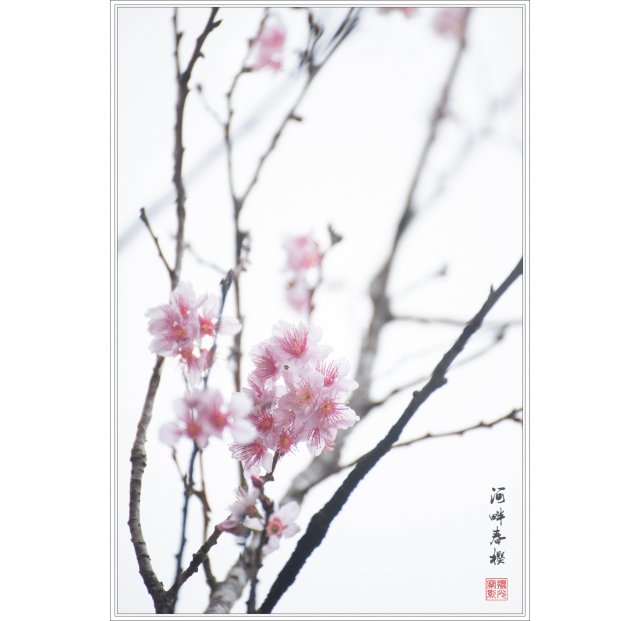

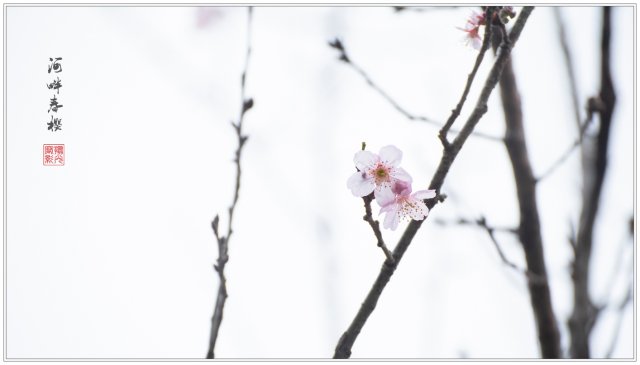

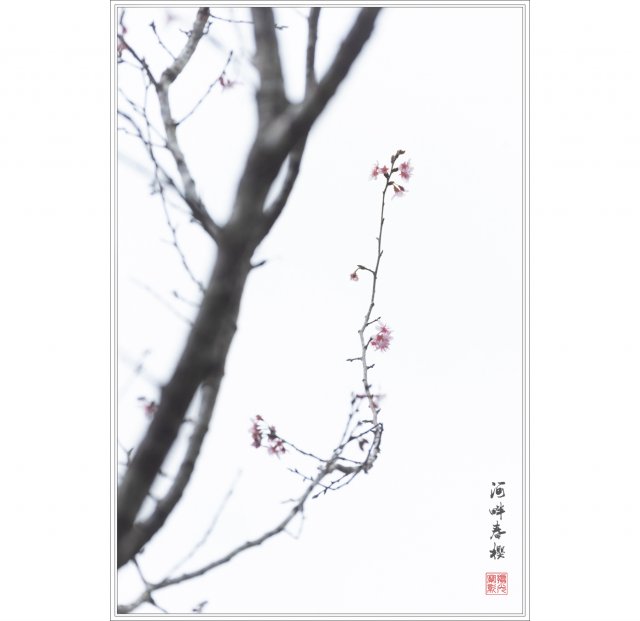

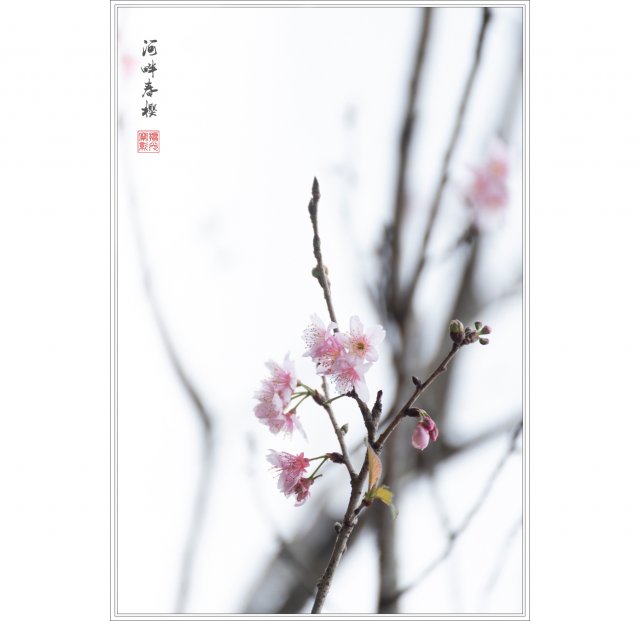

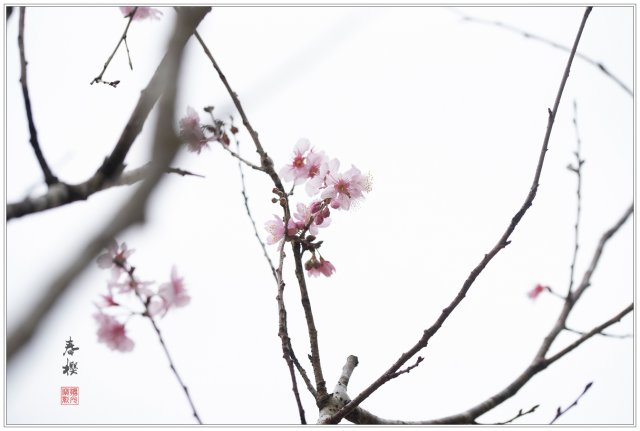

這仿佛是一場水墨線條的盛宴。城門河畔,櫻花樹下,抬頭仰望,灰蒼蒼的天空底下,滿是鐵劃銀鈎,高低遠近地綴上了淡紫紅色的小花。

上天的安排,偶然予人驚喜。過年前曾在拙文《河邊櫻妄想曲》中提及,去年城門河邊栽種了十株富士櫻,更癡心妄想地期望有關方面會種上更多。沒料到妄想竟然也有回報,同樣的這一段花圃,今年種上的富士櫻,足足有二十五株之多。

櫻花樹的數量無疑是多了 1.5 倍,但花開狀況將會如何,卻仍是難以預料。眼前所見,已開花的大概十來株,難言盛放。狀態最佳的,花朵仍只是不疏不密的掛在枝頭,其餘的,有好幾株更只是零星落索。然而根據過往多年旳經驗,在香港拍攝春花,秉持「花開堪攝直須攝,莫待無花空攝枝」的積極態度至為重要,因為不知是氣候不宜還是水土不服,花開狀況如何發展,很多時都是估佢唔到。即使眼見花蕾遍佈,也可能是個花蕾騙局,結果是未曾開放已乾枯。

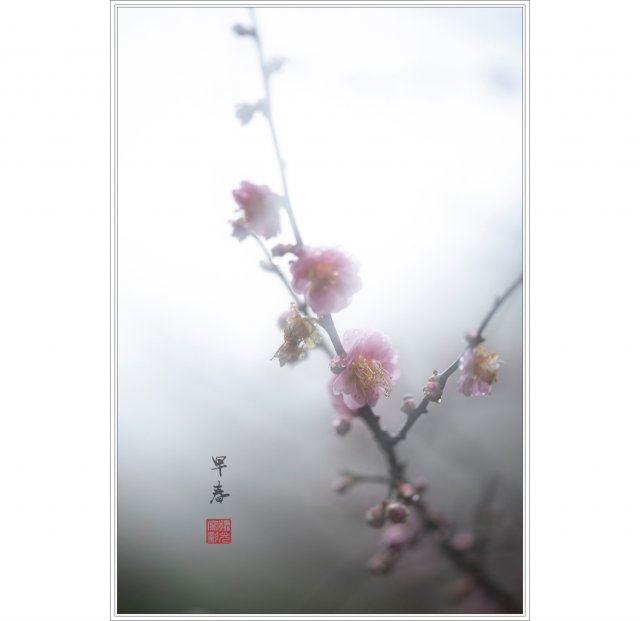

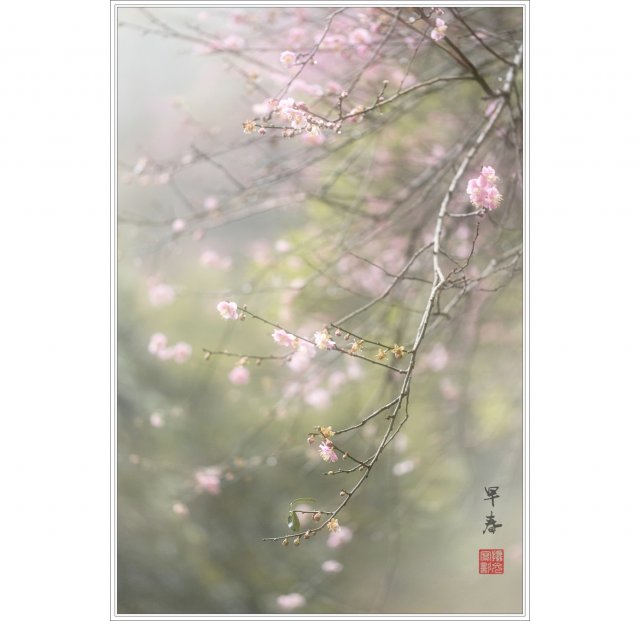

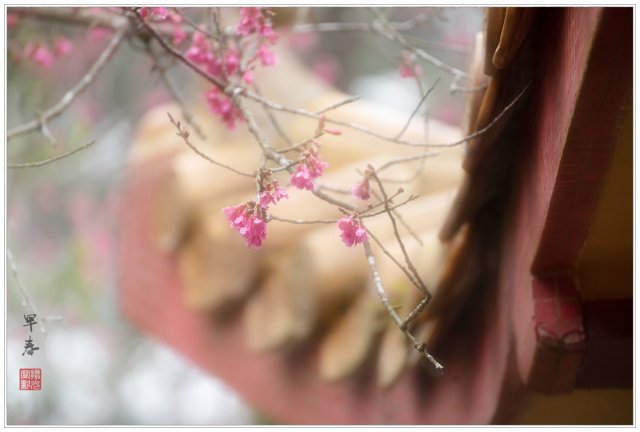

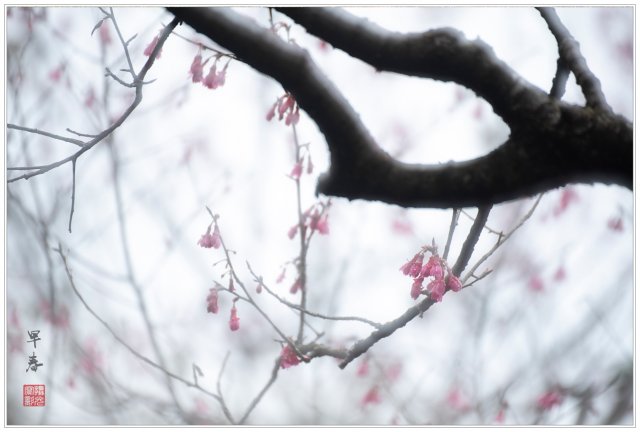

喜歡拍攝喬木花卉,原因之一,就是即使錯過,又或者是未到盛放,總之是遇上花開強差人意之時,尚有枝幹可以有所作為。而像富士櫻這類品種,花開之際,正是葉盡之時,清脆利落的枝幹線條,配襯色彩淡然,聚散錯落的花朵,簡約、清秀、可人。在此情況下,個人偏愛模仿水墨的畫意演繹,一來倍覺詩意盎然,二來,容易。只要選上密雲陰天,鏡頭稍為朝天仰拍,憑藉逆光的效果,無需甚麼特殊拍攝技巧,枝幹便自然展現出色彩缺如,水墨筆觸似的灰黑線條。

曝光方面,同樣簡單。密雲天的散射光,既平均,又穩定,加上花卉位置不會移動,大可放心使用手動 (M) 模式拍攝,無需忍受自動曝光的「喜怒無常」。話雖如此,由於富士櫻花色淺淡,以密雲天空作為背景,拍出適當的亮度相對重要。太暗,花朵會顯得暗啞灰沉,太亮,花瓣又容易與天空混在一起,只有適當的亮度,才能讓花朵顯得清晰通透。因此,可能的話,還是以 RAW 檔拍攝為佳。因為除了表現花朵之外,為了能夠展現較佳的灰度層次,以及利用畫面中的明暗區域加強視線引導,又或者配合枝幹組合呈現動勢,營造意境氛圍等等,在在都可能需要作出頗大幅度的後期調節。

以水墨枝幹掛帥的演繹手法,個人愚見,線條造型當是重中之重。然而這方面的表現技巧,絕非三言兩語可以說得清楚明白。更何況,即使同樣是模仿水墨,亦是各施各法,各馬各紥,唔同人唔同影法,難以一概而論。說得上是共通的,還是離不開如何適當運用諸如對比均衡、疏密聚散、輕重濃淡之類的基本原則。最難拿捏的當然是何謂適當,這既非一蹴而就,亦見仁見智,當中的要點,是切勿把注意力全放在主體之上,而是要留意畫面的整體佈局。

倒是光圏的運用可以具體一提。花卉拍攝有不少門派,有些喜歡朦朧夢幻,鏡頭光圏有多大用多大,有些則鍾情細緻清晰,唯恐景深不足,動輒收細光圏。然而拍攝水墨枝幹,為求營造適當的深淺虛實效果,選用適當大小的光圏控制景深,是重要的手段。光圏過大,線條會變成淡化的色塊,過小,又會化不開瑣碎的細枝,畫面容易變得凌亂。

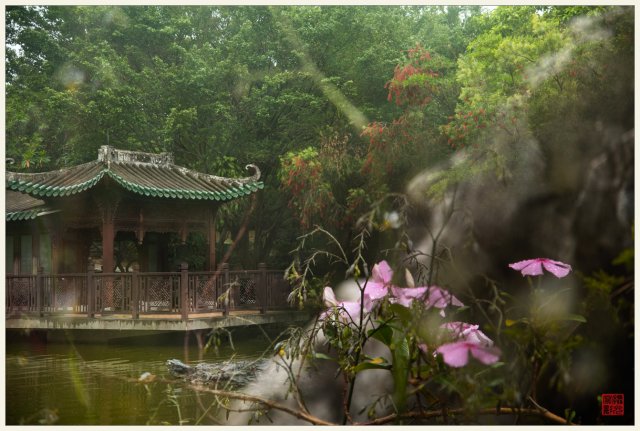

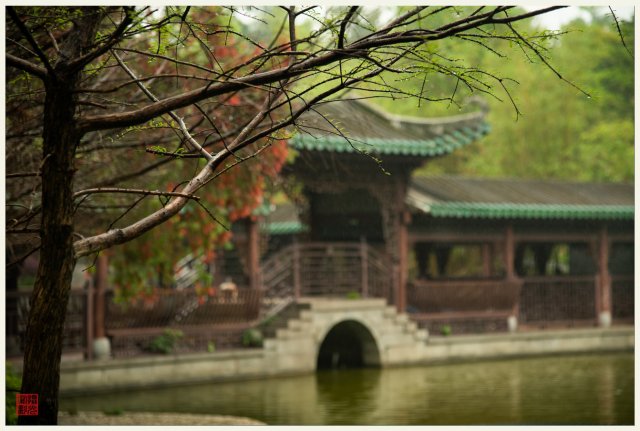

至於取景方面,小弟依然推薦非獨門非秘技「五軸挪移法」 ( 請參閱拙文《紅梅一樹報春來 ─ 五軸挪移取景法》),透過不同的拍攝位置與角度,按實際情況整合前景背景,調節線條走向,只要多作嘗試,不難拍出別出心裁的演繹效果。

相關文章 -

河邊櫻妄想曲

紅梅一樹報春來 ─ 五軸挪移取景法

春暖隨風悄悄來 ─ 春花序幕