每年聖誕前後,是否有人頂白不得而知,跟紅,就一定有,因為這是追紅拍葉的時節。

論拍攝紅葉熱點,外地不計,本港聖地非元朗大棠莫屬,那裡有全港最具規模的楓香林,每年都吸引大量的追楓人士,當中或可找到小弟的身影。

初拍大棠楓香,主要是因為紅葉稀有,置身大片的楓香林任拍唔嬲,只感覺到葉多眼亂,選擇困難。拍過幾年之後,那份感覺,雖則依然可用葉多眼亂、選擇困難來形容,然而解釋卻是截然不同。之前的,是正評;後面的,雖不算是帶有貶意,但至少不是那麼的正面。

原因有好幾個,成本效益的考慮,是其中之一。就如近年城中觀賞花卉的栽種愈見普及一樣,紅葉的觀賞點,過去幾年同樣愈來愈多。加上網絡資訊日趨發逹,全港各地的窿窿罅罅,紅葉已難覓藏身之所。當初的所謂隱世秘境,隨着相機手機打卡群眾紛至沓來,逐一曝光,難逃一攝。宜攝地點增多,自然會有比較;有比較不一定有傷害,卻肯定多了考慮。先不論好醜,大棠山高路遠,就手這方面,難免失分。反觀非大棠紅葉景點,除了就手之外,往往亦有其獨特之處。日前側聞荔枝角公園有小量楓香漸紅,正是因為就手,不多考慮便動身起行。誰料不拍由自可,一拍之餘,相比之下,成本效益高下立見。

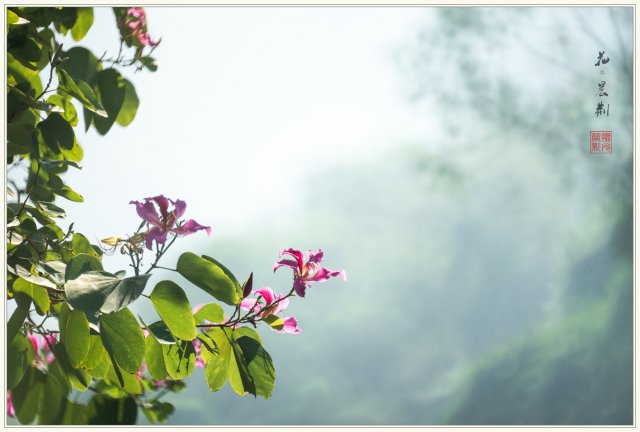

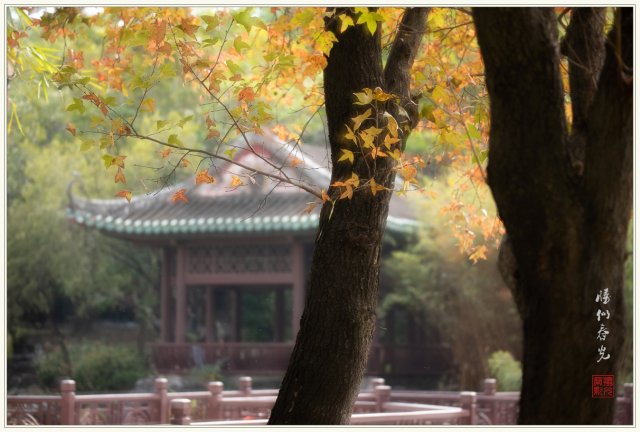

成本之低顯然易見。荔枝角公園與港鐵美孚站近在咫尺,只要有適當的相機鏡頭跟身,行過路過,隨時可拍。至於效益方面,主要在於景觀配襯。唔影唔知,原來嶺南之風的中式園林,要為紅葉景觀加分,竟是如此的輕而易舉。以上列出的三幅照片,就是在嶺南之風近大門入口處取景,於幾個不同位置,以水池對岸的亭台為背景,分別以幾枝樹幹作前景,或納入曲橋,以至人物作配襯拍攝而成。翻查拍攝記錄,拍得三幅相片所需時間不足十五分鐘,期間為了選景試位攞角度,來回走動的距離,前後左右最多不會超過二十米。

類似的拍攝手法,其實是借現場景觀過橋。主體是楓香,對焦點亦在楓香,然而失焦之處,散景之中,各種不大清晰的景物,不但加強視覺美感,亦平添不少意境內涵。整體效果而言,可說是楓香不多,畫意卻也不少。

拍攝人像,有所謂景帶人,人帶景的拍攝手法,簡而言之,就是人物與景物的有機配襯。難聽點說,要是 model 樣子身型並不怎樣標青,不妨多用這類手法。其實,拍攝花卉,以至其他主體明確的題材也一樣。當主角可以獨當一面之時,隨便拍也會合格。然而,當主角沒那麼起眼之時,善用主體以外的各種元素,包括景物與光線,配襯得宜,絕對可以令作品生色不少。