著名的地標不易拍。困難之處,在於同樣的地點,如何才能拍得與眾不同?因此,拍攝一些具知名度的地點之前,小弟通常都會稍稍思考一下可以如何演繹。這次到粉嶺皇后山印度廟拍攝也不例外,大概思考了半分鐘。

曾經在某篇拙文中介紹過國內攝影家趙嘉的以下一段文字:

「一到目的地,我會立刻工作嗎?不,絕對不會立刻開始工作。我會立刻跑到當地最大的圖書市場去,看看有什麼好的攝影集,買下來看看。了解別人怎麼拍的很重要,尤其是要研究國外頂級攝影家們是怎麼處理的。學習的收穫是:一旦知道別人怎麼拍的,你就千萬不要也那麼拍!攝影就是這樣,對於拍攝的內容你不僅要在觀點上表達出自己的想法,還要在攝影語言的運用上和其他人不同。如果在取景器裡看到在其他攝影集似曾相識的畫面,我就不會按下快門。」

── 《兵書十二卷: 攝影器材與技術》第十卷 旅游攝影師的秘密

很認同,以至非常喜歡這段文字,因為完全符合小弟於拍攝上的包拗頸風格。

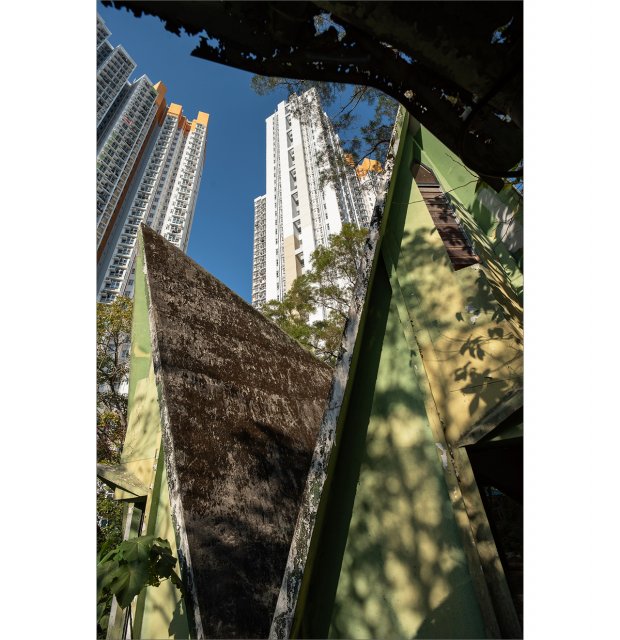

既然如此,也就照辦煮碗,上網搜尋看看別人拍的印度廟,反其道而行,不就成了吧?然而問題來了,像這樣的半紅不黑,旅遊發展局隻字不提,只是在某些圏子裡略具名氣的景點,網上圖片,大都偏重於記錄、描述性質,難言有甚麼法道。若以此為參考,從中尋找出一個拍攝演繹的方向,即使並非不着邊際,也頗花功夫。須知小弟是個懶人,要如此認真的準備,實在有違本性。再者,即使整理出一點頭緒,某個構思,到時還是需要通過天時地利的關口。既然如此,一切從簡,兩個原則:一、不強調建築設計;二、充份注入光影。其餘的隨機應變,即興發揮。正因為原則如此簡單,所以只需半分鐘的思考,隨即確立。

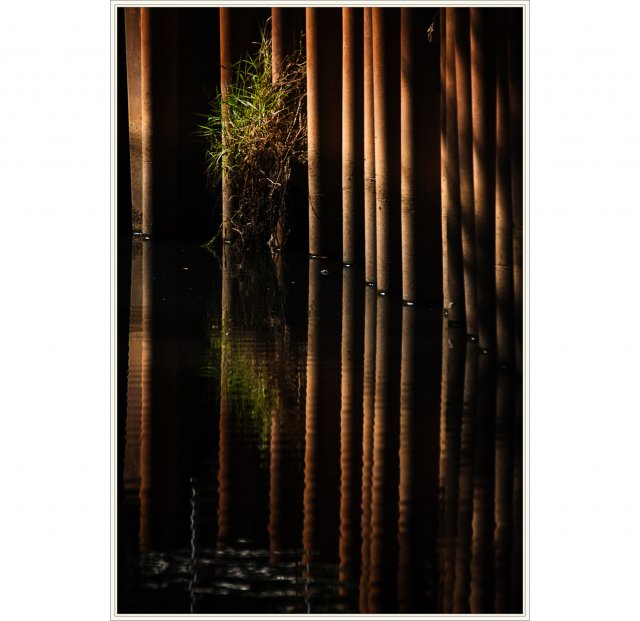

拍攝外形設計獨特,兼具相當水準的建築物,很容易獲得成功感。理由簡單,因為建築物本身已提供了一定的創意,以及美的元素。然而問題正在於此。面對這類型的建築,一不留神,拍到的只是別人的創意,別人的美。照片沒錯是自己拍,然而卻稱不上作品。由此可見,小弟以上訂立的拍攝原則雖然簡單,卻極具針對性。建築物,以及其外型設計,是客觀存在,避不了。過分描述,就會流於複製。若只是適可而止的運用,並且注入當下變幻無定的光影效果,卻有可能在原有的建築設計基礎上,尋找到廣闊的創作空間。

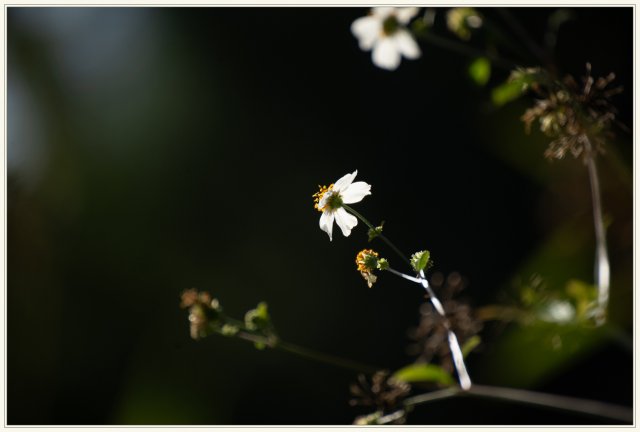

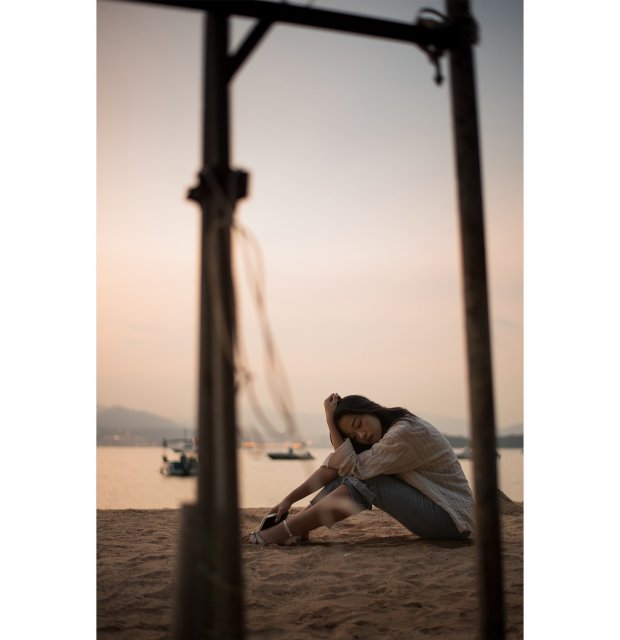

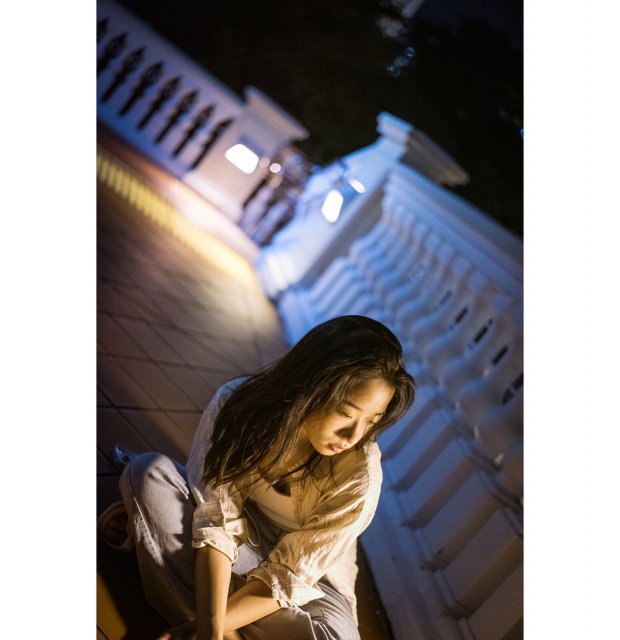

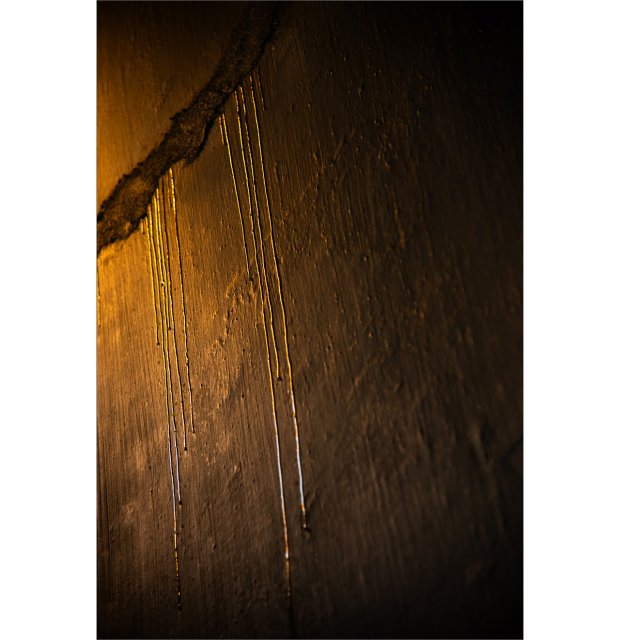

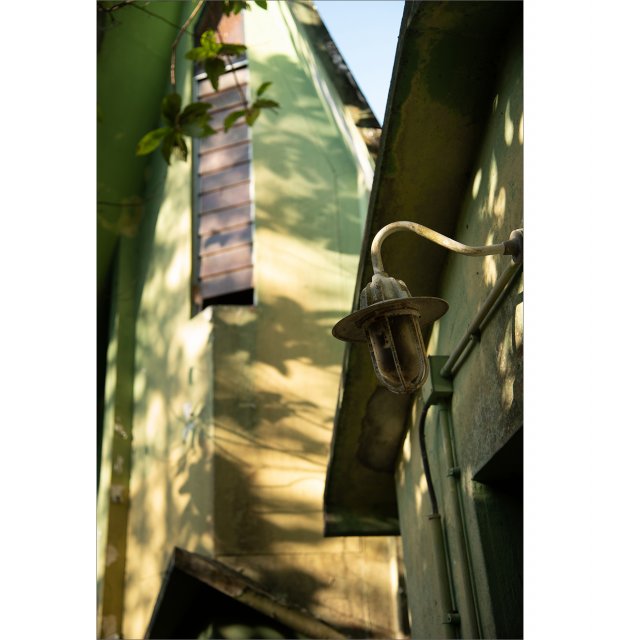

既曰創作空間,當然可以注入更多的元素。不作前設,因地制宜,因材施拍,是懶人常用的招數。環境,荒郊般的外圍,近在咫尺的屋邨,既有特色,亦有寓意,或可引發天、地、神、人的聯想,也不乏滄桑唏噓的意味。意像,俯仰皆是。廟內,地面,陽光中的枯葉;半空,懸掛着的神器;高處,牆壁上的流漬、散着金光的天窗及投影。廟外,破敗長廊鏽蝕的角落,荒草叢中孤零零的小白花 ……。

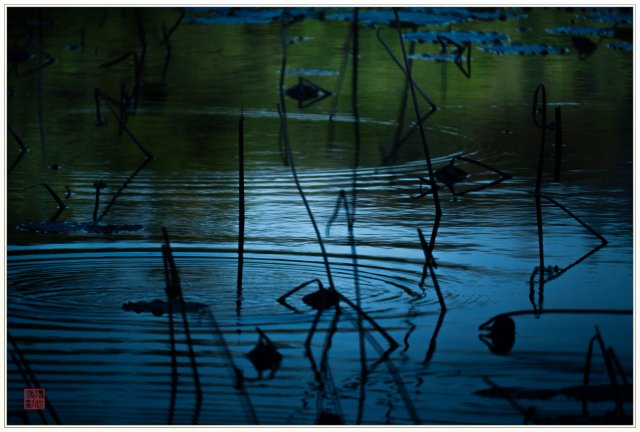

創作空間是廣闊的,元素選擇是多樣的,拍攝的取向,卻是一脈相承,當時的想法,就是要讓每個畫面都「感光」,── 感受到光。為何如此?可能是因為小弟基本上沒有宗教信仰,直覺上,宇宙間可與神比擬的,就只有光。要拍出神廟的神緒,就需要光。只要心中有光。追隨着光,便有機會把畫面拍得美,拍得有意思。