炎炎夏日至,荷香處處聞。面對一片荷塘,可以拍些甚麼?

若然答案只是荷花,那真是枉費上天創造荷塘的一片苦心了!且別說荷塘中的常客,諸如蜻蜓、密蜂、小鳥、魚、蛙等,單就荷塘本屬的荷花、荷葉、蓮蓬、落花、浮萍、漣漪、倒影,再加上荷塘四周的景物,還有萬千變化的光影,題材的豐富多樣,教人嘆為觀止。

理論上,題材豐富,拍出來自然會多姿多彩。但事實上,同樣的一片荷塘,卻有些人往往只會拍出千朵萬朵,一朵之後又一朵的荷花,彷彿對荷花以外的景物視而不見。何解?

原因,在於觀察;欠缺了客觀的視察。

記得初學攝影時,為準備一次旅遊拍攝,花了不少心機去參考名師作品。誰料拍攝過程中,天氣條件總不能與名作匹配對應,而自已腦海中的創作空間,卻早已被名作佔據了絕大部份,再容不下新的視角,真的感覺 ……。拍出來的結果,不用問,當然是強差人意。經此一役,深切體會到攝影是觀察的藝術;視而不見,是大忌!

或許又有人會問:目的就是為拍攝,拍攝就要取景,為何會視而不見?拍攝經驗當然是一個重要因素,須知攝影眼是要用時間浸出來的。然而更重要的原因,往往在於自我設限:陽光猛,光質硬,不拍;時間晏,花朵殘,不拍;想拍逆光荷花「着哂燈」,卻遇上天色灰沉,不拍;要拍漣漪倒影,卻遇上遍佈浮萍,不拍 …….。如此限制多多,觀察力自然大幅跌 Watt了!

下次到訪荷塘,不妨嘗試放下成規,即使原先已制訂了拍攝目標,亦毋須固執堅持,先細心觀察,務求做到攝影機在手,攝影眼在心,看看能否拍出不一樣的作品。

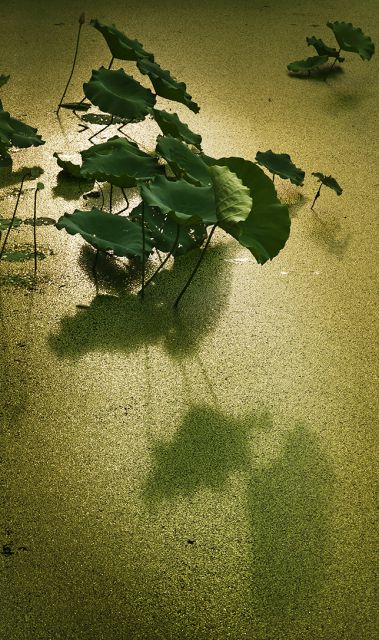

以下特意選取幾幅沒有荷花上鏡,沒有使用高級拍攝器材,也沒有動用特殊拍攝及後製技術的荷塘習作,試證只要細心觀察取景,即使荷花缺席,荷塘依舊可觀,風釆不減分毫。

若然答案只是荷花,那真是枉費上天創造荷塘的一片苦心了!且別說荷塘中的常客,諸如蜻蜓、密蜂、小鳥、魚、蛙等,單就荷塘本屬的荷花、荷葉、蓮蓬、落花、浮萍、漣漪、倒影,再加上荷塘四周的景物,還有萬千變化的光影,題材的豐富多樣,教人嘆為觀止。

理論上,題材豐富,拍出來自然會多姿多彩。但事實上,同樣的一片荷塘,卻有些人往往只會拍出千朵萬朵,一朵之後又一朵的荷花,彷彿對荷花以外的景物視而不見。何解?

原因,在於觀察;欠缺了客觀的視察。

記得初學攝影時,為準備一次旅遊拍攝,花了不少心機去參考名師作品。誰料拍攝過程中,天氣條件總不能與名作匹配對應,而自已腦海中的創作空間,卻早已被名作佔據了絕大部份,再容不下新的視角,真的感覺 ……。拍出來的結果,不用問,當然是強差人意。經此一役,深切體會到攝影是觀察的藝術;視而不見,是大忌!

或許又有人會問:目的就是為拍攝,拍攝就要取景,為何會視而不見?拍攝經驗當然是一個重要因素,須知攝影眼是要用時間浸出來的。然而更重要的原因,往往在於自我設限:陽光猛,光質硬,不拍;時間晏,花朵殘,不拍;想拍逆光荷花「着哂燈」,卻遇上天色灰沉,不拍;要拍漣漪倒影,卻遇上遍佈浮萍,不拍 …….。如此限制多多,觀察力自然大幅跌 Watt了!

下次到訪荷塘,不妨嘗試放下成規,即使原先已制訂了拍攝目標,亦毋須固執堅持,先細心觀察,務求做到攝影機在手,攝影眼在心,看看能否拍出不一樣的作品。

以下特意選取幾幅沒有荷花上鏡,沒有使用高級拍攝器材,也沒有動用特殊拍攝及後製技術的荷塘習作,試證只要細心觀察取景,即使荷花缺席,荷塘依舊可觀,風釆不減分毫。

沒有荷花,只看荷塘葉舞,亦堪玩味。

荷塘倒影,形態百變;綴上落瓣一片,點、線、面俱備。

疏影破舟,為荷塘添上一點生活氣息。

浮葉幾片,落花數朵,倍顯荷塘寧謐憩靜。

殘葉碎瓣俱凌散、水韻浮光影深沉。低調,沉鬱。

萍金葉綠影半透 ……;想不出另一句,徵求下聯。

人們常說荷花高潔;依我看來,荷葉有過之而無不及。

荷塘殘夢;留住一點嫣紅,半片翠綠,幾分淒美。