攝影人有很多種,其中有一種叫器材先決型,總要選用又新又先進,功能又勁揪的機種。然而器材先決是有潛前題的,那就是荷包先決。沒有一定的經濟能力,器材先決只能夠是夢想。

但話得說回來,在數碼攝影年代,換機升級,某程度而言是在所難免。回顧菲林年代,小弟一部全手動 Nikon FM2可以用上二十年。理由簡單,話之你甚麼先進對焦測光功能,說到底,不也是要還原到光圏快門焦距這幾項,在此之後,分別只在於鏡頭與底片的表現。然而踏入數碼年代,單是感光元件的改進,解像度、高 ISO 及色彩的表現,已足以令人難以招架。科技的發展實在太快,正深刻地改變着人們對攝影的要求,對某些類型的拍攝題材而言,已不存在技術搭夠這回事。科技,正逐漸擴大其控制的攝影領域,主宰着拍攝質素。亦因如此,即使絕非器材先決控如筆者,數碼化不到十年,相機亦經歷了數度升級。

個性使然,筆者不會像某些人那樣,新機到手,舊機便棄如敝履,然而相對冷落是在所難免。不久前,拿出首部置入的數碼相機 Nikon D5000 ,驚見機背的LCD 顯示屏,不知何故何時,四周展現出不同程度的暗斑。從實用的觀點而論,可用性更見低落。隨便按下快門,聽着那熟悉的、略感遲滯的快門聲,頓然感到若有所失。然而拿着相機細意把玩一會,輕巧親切的手感,又似乎觸發了新的靈感。

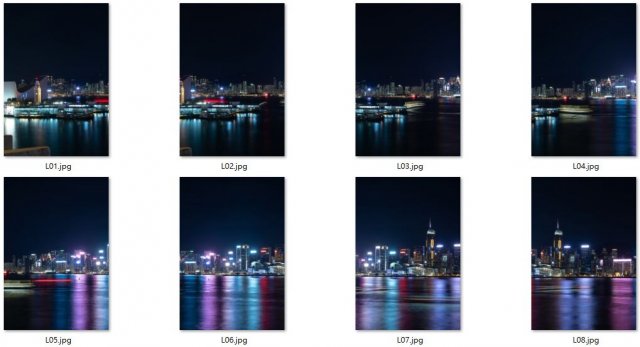

十年前的感光元件科技,一千二百萬像素,以現今數碼相機的標準而言,拍攝照片或許強差人意,但若用作拍攝縮時 (time-lapse) 影片,理論上4K也足以應付,要求降低一點,高清,更可說是卓卓有餘。況且這相機內置定時間隔拍攝功能,正是先天優勢。於是趁當時天色尚好,將要進入 magic hour 時段,稍為清理一下窗外花槽的落葉雜物,撥開花盆,騰出空位放穩腳架,裝上配有 Sigma 18~250 天涯鏡的 Nikon D5000 。延續一貫懶人本色,自動曝光,自動白平衡,調好間隔拍攝10秒一幅。一切就緒,撳制開始。然後落街買餸、煮飯、食飯 …… 收機!之後再選不同景觀多拍一組,以便稍後剪輯加入作為調劑,避免一片直落過份單調。結果如何?先看成品。

短短的視頻,片頭、片尾、剪輯、過場、配樂,雖則簡陋,無一或缺,堪稱麻雀雖小,五臟俱全。看似「複雜」的「大製作」,只要成品解像度不超 720p (以16:9影片為例,不大於 1280x720 像素),其實只需用上幾套免費軟件便可以了。

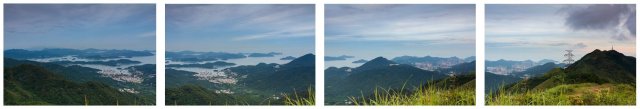

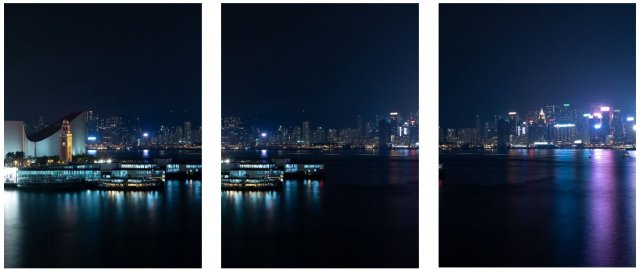

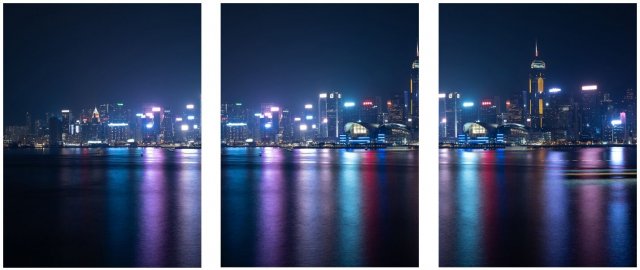

首先是 Panolapse,用來模擬鏡頭效果 (pan、tilt、roll、 zoom) 及產生原始片段。以上的視頻,除了近尾加插的大廈星空,其他由黃昏至入夜的部份,其實是一鏡直落拍了兩個多小時的片段。現時看到的搖鏡、變焦效果,都是用 Panolapse 模擬出來的。

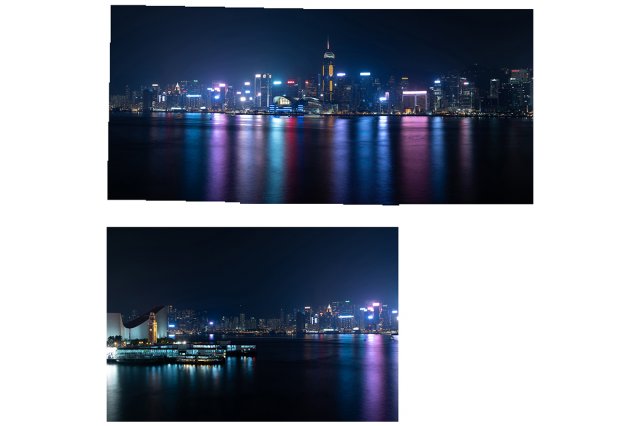

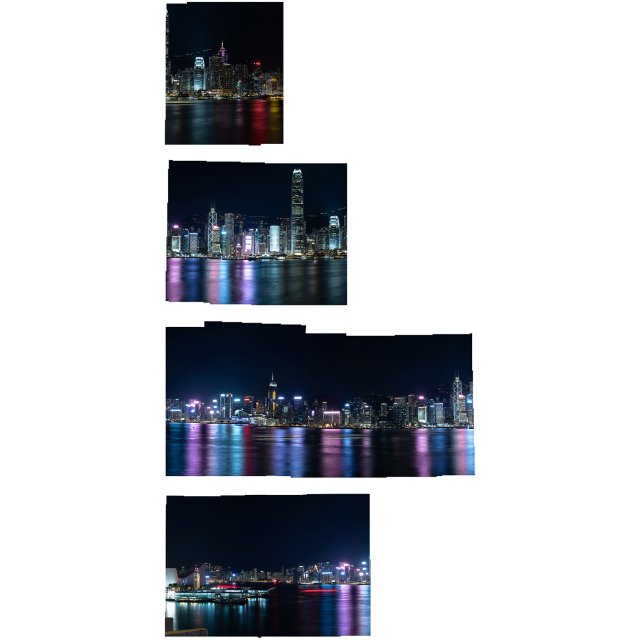

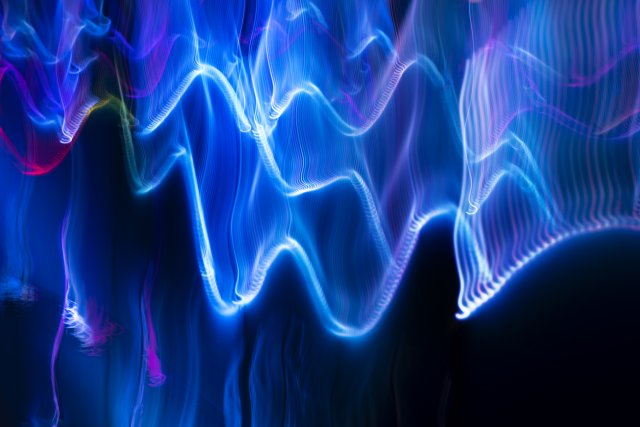

其次是 TLDF (Time-lapse Deflicker)。顧名思義,主要功能是去除閃爍。未曾拍過縮時影片的未必知道何謂閃爍 (flicker),看看以下的片段就會明白。

導至閃爍的原因有好幾種,其中以採用自動曝光模式拍攝而產生的最為明顯,當中又以高 ISO 拍攝夜景尤其嚴重。像以下的全夜空景觀,若不消減閃爍,效果可以相當嚇人。

最後一個重要工具,當然是剪輯軟件。筆者是慣用微軟視窗的,順理成章兼夾就手,選用 Movie Maker。Movie Maker 的最大好處,除了免費之外,就是簡單。基本上只要將影音素材拖拖拉拉,左選右選各種轉接動畫、字幕效果,便可以砌出一條似模似樣的影片。

免費軟件功能一般不可強求,Movie Maker 當然也不例外,其中一大弱項是不設時間軸,要做出聲畫同步,就得花點心機慢慢堆砌調節;無論如何,總算是可以的。

相比拍攝硬照,攝製縮時影片需要更多的技術考量,更多的計劃,更多的後製,也意味着需要更多的知識、技術,以至後期製作。然而,縮時影片確乎有其獨特吸引的地方,值得花上一點時間去探索。可以這麼說,因為縮時,因為活動,縮時影片能為平凡的景物帶來全新的觀感,拓展出廣濶的創作空間。

攝製 time-lapse,就是如此簡單。一部「老爺機」、一個天涯鏡、三套免費軟件,已是萬事俱備。未試過的,不妨一試。至於如何取得各個免費軟件,有勞各位讀者自行求教互聯網,在此不贅。請諒!

備註:

以上提及的三套軟件均有功能更為完備的付費版本,若有興趣及需要,可升級製作更高質的縮時影片。

相關網站:

Panolapse

TLDF (TimeLapse DeFlicker)

Movie Maker 情況有點尷尬。舊版已不設官方下載 (非官方還是有的),改以 Windows 10 的相片 App 取代。 Movie Maker 2019 則為付費版本。