漸變?驟變?蛻變?總之,就係變。

小弟接觸攝影數十年,有幸見證攝影因科技發展帶來的多次重大改變。首先是菲林年代的自動曝光、自動對焦、快速沖印。之後步入數碼年代,一下子從拍攝到後期處理來個華麗大轉身;即影即見,影咗唔掂 PS 三爬兩撥搞到掂。緊隨其後,相機兼職視頻拍攝、無反相機、流動電話、航拍機,以至專門應對各式各樣特別用途的機種、拍攝功能,有如爆谷機中的玉米粒,爭先恐後的自我膨漲,「迫瀝拍勒」地炸裂開來。然而真正兜篤將軍,大有要把傳統攝影觀念連根拔起之勢的,是 AI。

三年多前,OpenAI 發布 ChatGPT 的自然語言生成式模型,炸 open 了普羅大眾對人工智能的認知,一下子,灑向人間都是「愛 (AI)」;人類社會各個領域,雨露均沾,攝影當然也不例外。

時至今日,仍相信有圖有真相的,肯定是昨日傻瓜。近日不是有一則 AI 製圖參賽,連專業攝影評判也被蒙騙的大笑話嗎?表面看是笑話,背後隱藏的,或許是傳統攝影專業的悲哀。請教一下有識之士:要做出一個附送造假 EXIF 資訊的 AI 影像檔,有多難?

然而撇開判別影像真假的執着,AI 為攝影帶來的功能擴展,以及為人們帶來的創作價值、方便,以至樂趣,已是毋庸置疑的客觀存在。

以上短片由十幅硬照,透過網上免費 AI 功能,分別生成十段六秒長的短視頻,然後用 Davinci Resolve 剪輯而成。只憑一幅從單一角度拍攝的人像照,竟然可以生成其他拍攝角度而又看似原來人物,就連熟悉被攝者的也認為足以亂真,這份能耐,比完全沒參照地任意生成一個人物形象更令人折服。

看過 AI 帶來的創作方便與樂趣,換個嚴肅一點的反思,關於攝影與繪畫。回看歷史,攝影仍未開始,就與繪畫分不開。早於文藝復興時期,暗箱,即是未有感光記錄功能的針孔「相機」,已是繪畫的輔助工具。到發明了感光技術,攝影正式面世,其首要的應用功能,在記錄方面是替代繪畫,在藝術方面,則是模仿繪畫。之後隨着技術發展,攝影才自立門戶,並以減法自居,與繪畫劃清界線。然而隨着修圖軟件的進步,AI 的普及,一幅照片,當中既有拍攝,亦有「繪畫」,有減亦有加,與其稱為攝影,不如美其名曰影像創作。遇上極端情況,影像創作百分百加法主導,作者的參與,可能就只有一開始時提供創作指令,以及緊守尾門的成品審批,其餘的全交 AI 代勞。兜過近二百年的大圈,攝影與繪畫再續前緣。

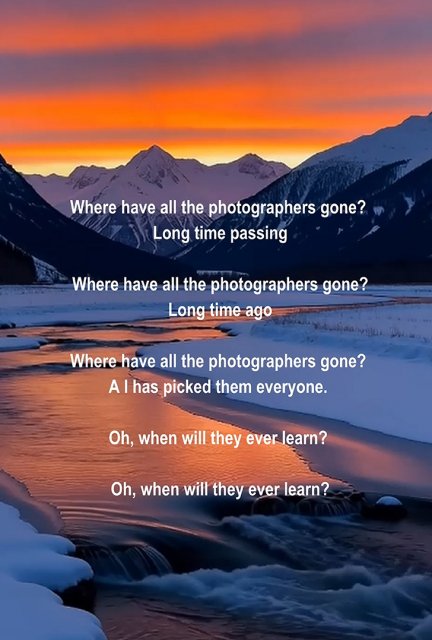

這段視頻先由文字指令生成,之後加上滾動字幕。如此靚景熟口熟面? 沒錯,類似的風景影像網上多不勝數,用來培訓 AI,不愁沒教材。既然訓練有素,像這樣的風景照片或視頻,以影像論影像,AI 生成更勝高手拍攝絕不為奇。況且有某些門派的風景照,本來就包含大量的 PS 基因,大幅度偏離實景,既然如此,又何必執着是 AI 生成抑或人工拍攝。

AI 世代降臨,到底攝影何去何從?攝影師何去何從?

《Something》視頻

model : Alice (真人;non-AI )

ig : alice.__c