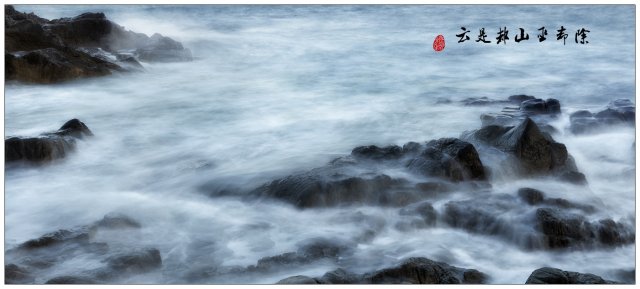

小時候聽人家說,龍蝦灣是香港的潛水勝地。自此,想像中的龍蝦灣,就如常見於典型旅遊宣傳的浮潛照片那樣,清澈的水,平靜的浪,珊瑚伸手可及,游魚就在身旁 …… 。直至初次到訪,只見巨浪滔天。再訪,驚濤拍岸。又訪,洶湧如斯,依舊不變。

龍蝦灣大浪,相信是地理因素使然。首先,香港的東面比西面浪大。兩個以大浪著名的海灘 ─ 港島的大浪灣和西貢的大浪西灣 ─ 都在東面,還有大量位於東面的海蝕地貎,都是最佳明證。而龍蝦灣位處西貢牛尾海的前沿,再往東面不遠,就是茫茫無際的大海洋,加上海床由深至淺,地形由濶到窄,正所謂食正條水,讓從東面遠道而來的海潮,潛藏的能量在此得以宣洩、併發。

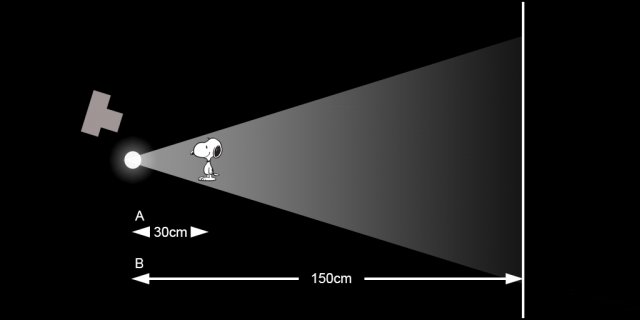

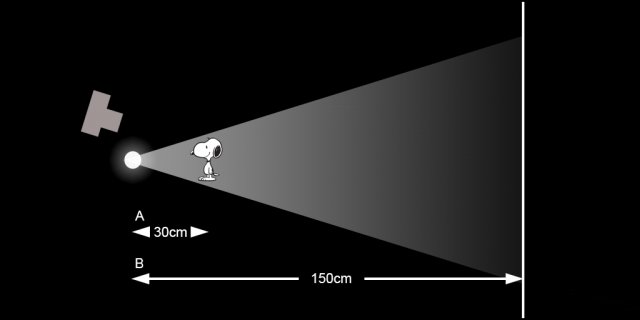

同樣基於地理因素,以上地圖所示的三個位置,海浪特色各有不同。【1】由於背向東面,海浪較弱。【2】向海的一方全是高大崖石,硬磞磞地抵受着海浪的拍擊,掀起高高的浪花,翻湧雪堆似的波濤,頗為壯觀;唯此處需從風箏場側攀石而下,略具難度之餘,亦有一定危險性,必須小心。至於【3】,則左面是大堆嶙峋礁石,右面是巨浪沖刷的削壁,中間一片石灘,大石散佈,浪潮席捲不斷,景觀豐富多變,絕無冷場。加上此灘就在路旁,毋用攀爬,因此特別值得推介。事實上,從午後至黃昏,左中右,長短焦距,不同快門組合,不同取景角度,只此一灘,拍足兩個多小時也不沉悶。

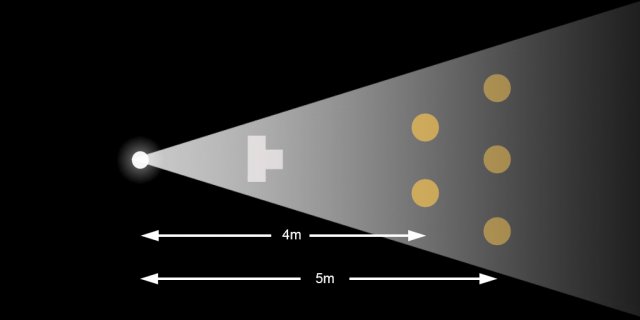

拍海浪,既簡單又不簡單。器材運用方面,主要是要懂得運用幾種濾鏡。首要的是ND 濾鏡 (減光鏡),其次就是CPL(偏光鏡) 和GND (漸變減光鏡)。後兩者拍其他風景也常用,以下只說說ND鏡。

拍海浪用ND鏡的目的,就是減少鏡頭進光,好讓可以運用較慢的快門,以表現出海浪的流動感。當然,也沒規定拍海浪必須慢快門,以高速快門凝固浪花,又或者以不快不慢的快門拍攝,動感與力量感兼顧也可以。然而那就更沒甚麼好說,調試不同快門速度,看拍出來的效果,滿意便可收貨。

ND鏡就如相機的太陽眼鏡,原理及用法都不難明。但由於對應不同的光照亮度,需要用上不同減光程度的ND鏡,因而使用起來頗為麻煩。市面有可調節減光量的產品,但調至減光量較大的時候,偏色,以至出現暗斑的情況相當普遍,即使高價貨亦難避免。若不用可調的,則除非低、中、高減光量全套齊全,否則又要面對選擇困難。筆者之見,若只用一鏡,最好是中間落墨,ND64 (減光6級) 左右應該是最能派上用場。關於ND鏡的選購及運用,網上不乏專文介紹,在此不多花筆墨。以下談談慢快門拍攝海浪需要注意的地方。

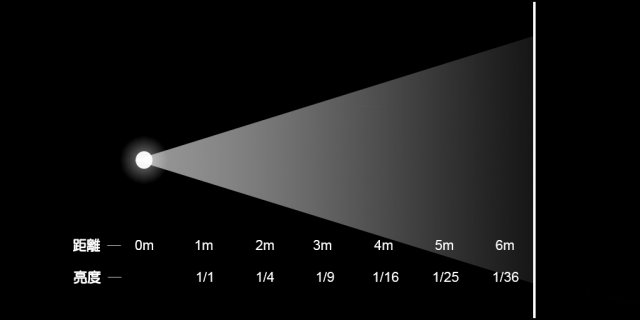

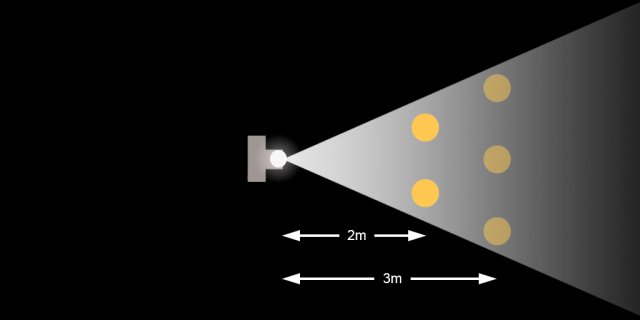

慢快門拍海浪有兩個明顯的難處,第一個是快門速度的掌握。對應不同的海浪狀況,要運用不同的快門速度,才可得到期望的效果。首先,浪濤的大小明顯是影響因素。但即使浪濤大小相若,分散的,用較慢的快門沒問題,拍出來仍會有豐富的明暗層次;密集的,卻可能會拍出整個畫面白朦朦的一片。類似地,不同的光照條件,例如直射陽光、密雲時的散射光,以及黃昏時的暮色蒼茫,也需要用上不同的快門速度來配合表現。大致而言,浪濤洶湧澎湃、浪花密集、光照充足之時適宜用較快的快門;反之,波浪平緩、分佈疏落、光線暗淡時,不妨用上較慢的快門。

▲ 1秒快門

▲ 5秒快門

▲ 30秒快門

第二個難以掌握的是構圖。平時拍攝風景,景物位置明暗色彩相對固定。看準了,拍出來也就大致一如何料。然而當用上慢快門的時候,同樣的場景位置,同樣的取景角度,同樣的焦距運用,但由於快門打開的時間長,以至每次的拍攝,就在那幾秒,甚至只是一秒之間,所捕捉的浪濤流動與分佈不盡相同,以至拍出來的畫面,呈現不一樣的同明暗色彩,以及形體上的差異;換言之,構圖因而有所改變。這情況,快門足夠快時當然不會出現,足夠慢時也沒有問題,因為這樣便等於記錄海浪的平均動態。

▲ 2.5秒快門;每次按動快門,記錄的海浪分佈不同,構圖亦因而略呈差異。

此外,取景範圍也是一個因素。範圍小,浪花的變化也少,按動快門的時機容易掌控;範圍大,也容易,不過這回是容易顧此失彼。在此情況下,盡可能觀察海浪的動態規律,多拍幾幅選其表現最合乎要求的就是了。

慢快門拍攝海浪,讓我們再一次體會到, ── 攝影,是撞彩的藝術。

* 交通 : 前往龍蝦灣不難。乘 91號往清水灣的巴士,又或者往清水灣的小巴,於大拗門落車,然後沿龍虾灣路步行約大半小時,到路的盡頭便是。