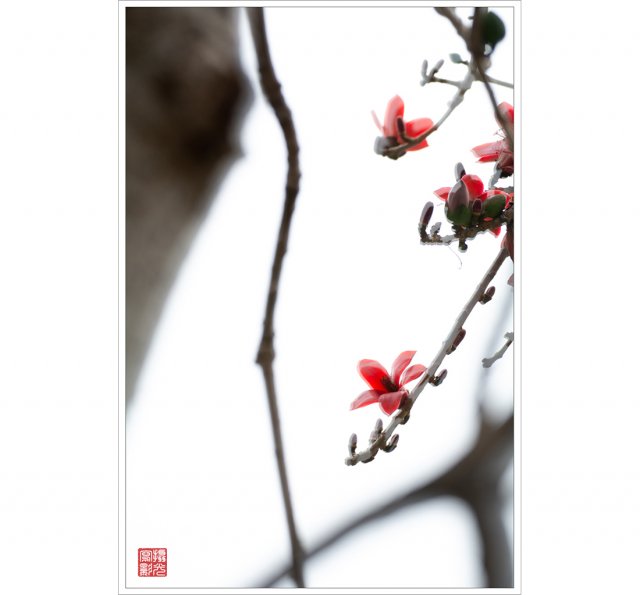

剛踏出鑽石山站 B 出口,便看見巴士站淡藍色的玻璃頂蓋上,擱着幾片火焰似的橙紅。順勢抬頭一望,木棉樹差不多只剩光秃的枝椏,花開已近尾聲。才不過是三月下旬,與十多年之前的常態相比,足足早了一個多月。

▲ 木棉

近幾年的冬天,一年比一年暖;春花,亦一年比一年開得早。不知是否因為植物不懂按氣溫增減衣物,難以適應急速的氣候轉變,幾個曾經熱門的賞花地點,花開狀況都是強差人意。去年最是令人失望,只需七個字,便足以透徹形容,── 春風無力百花殘!

▲ 簕杜鵑

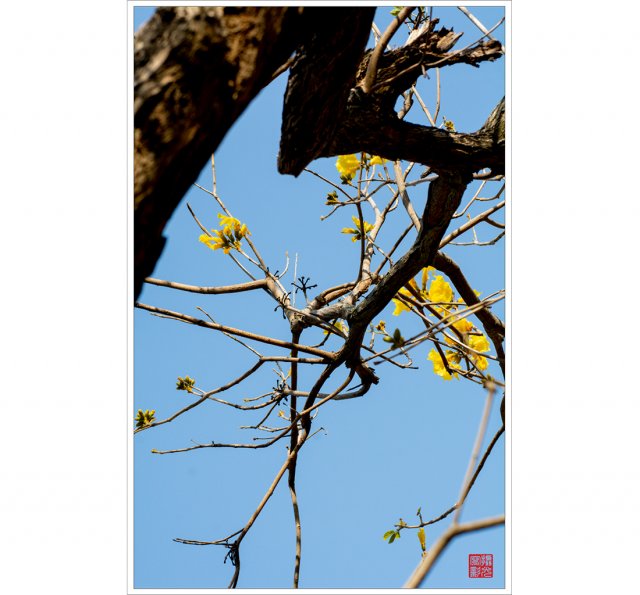

比木棉更不可思議的,是黃花風鈴。春節之前曾到大澳一遊,見巴士總站旁邊的幾株已經開得燦爛奪目。當時心想:又是一個春花亂放的春天!有鑑於去年的百花凋零,順理成章,對今年的春花不寄厚望。

▲ 黃花風鈴

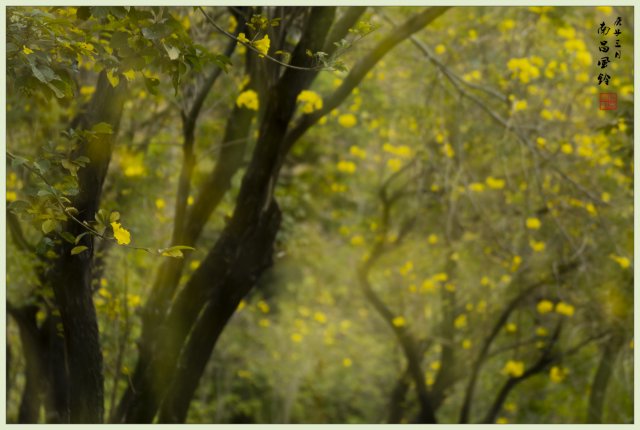

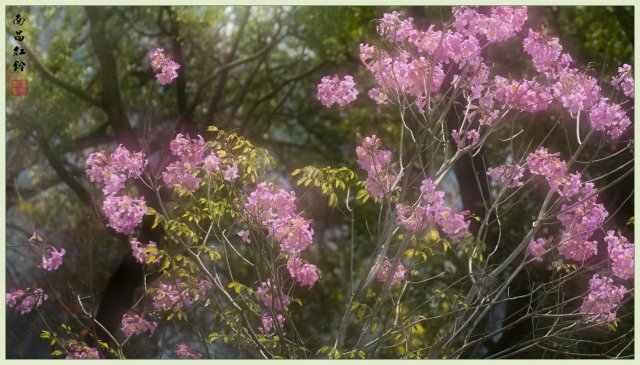

然而,上天的意旨又豈是凡人可以猜度。相比剛過去的兩年,今年的花況,算是有所交待。奇妙的是,花開彼落此起。同一種花,這區的開過了,又到另一區;不同的花,這種開過,又有另一種,就如滔滔江水,綿綿不絕,讓好攝花卉的拍友忙個不亦樂乎。當中一批退休「上岸」的,更是花開到哪,人必到哪,好不愜意。希望這陣子的繁忙,多少可以彌補今年花展的消聲匿跡吧!

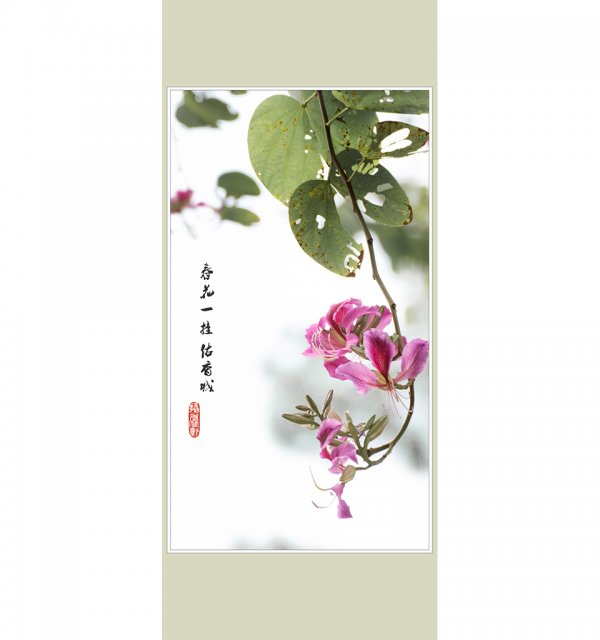

▲ 洋紫荊

筆者算不上愛花之人,更非識花之士,但每年的春花拍攝,亦鮮有缺席。喜歡的原因,並不在於春天的花嬌葉翠,而是伴隨花卉不同生長階段所帶來的種種感覺與意境:從含苞待放、春意盎然,到花團錦簇、爭妍鬥麗,以至花落凋零,令人悵然若失 ……。因此,筆者拍攝春花,多是取其大意而少有精雕細琢。

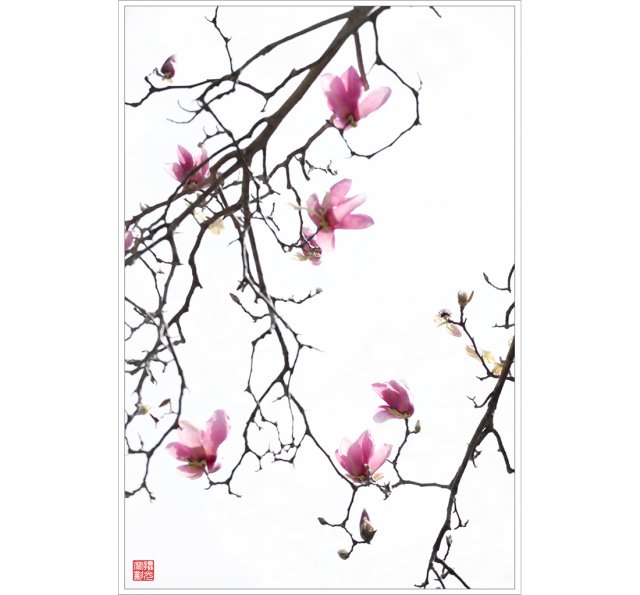

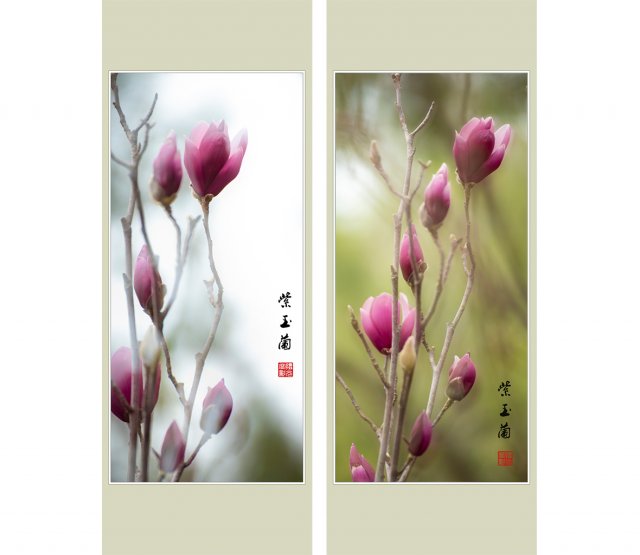

▲ 紫玉蘭

少有精雕細琢,亦有其他原因。擁有的器材力有不逮固然是其中之一,較重要的,是在香港,若非溫室之中,難覓精品。而以個人喜好而論,則偏愛生長於自然環境中的花卉。總覺得,若沒有天然的光線,缺少了春風霧雨,即使再完美無瑕的花朵,也只不過是堆音符,成不了動人的樂章。亦因如此,小弟喜歡拍攝高大的喬木花卉,花朵堪攝之外,尚有枝幹形態、葉子裝襯,可以為畫面帶來更多的變化,讓演繹有更多的選擇。

▲ 紅花風鈴

▲ 櫻花

有些人拍攝花卉,會有某種形式的執着。例如時間必選早上、花姿必需柔美,甚至光線、手法,都會有「咁樣影先夠靚」的堅持。小弟由於與「花開到哪,人必到哪」的境界尚有相當距離,堅持執着的條件欠奉,拍攝的態度雖未至於佛系,亦流於隨遇而安,隨機應變;有乜,就影乜。所謂適者生存,應對多變的花況景觀,便要多學一兩道板斧。事實上,小弟的板斧來來去去就只幾度,包括:一、寫實直拍,當然間中會加上些前景背景,以作調劑;二、柔焦重曝,柔美夢幻、遮瑕掩缺不二之選;三、疊景重曝,可以無中生有,以假亂真;還有的,是各式難以獨當一面的雕蟲小技。

▲ 李花

至於演繹方面,模仿國畫與偏重色光同樣是小弟杯茶。自我剖析,這種偏愛亦有其現實背景。須知香港地狹人多景雜,難覓乾淨企理的畫面,以天空作背景仿國畫留白,當是捨難取易;以朦朧手法仿傚畫意筆觸,去其細節,亦有利遮醜。而仿國畫之水墨線條,更是自小潛移「墨」化的累積成果;書法學不來,應用到攝影之上,總算不至全然浪費。

▲ 玫瑰

亂敘一輪,不覺字數已是過千。據說現代人有長文恐懼症,見長即 pass,為免讀者缺如,就此擱筆,並亂選本年拍攝的春花拙作,穿插其中,聊作點綴。讀者若有興趣,不妨憑相分析,猜猜照片是用了哪度板斧拍攝。

▲ 杜鵑