消息一傳開,相機萬方來。這就是本地攝影生態的寫照。

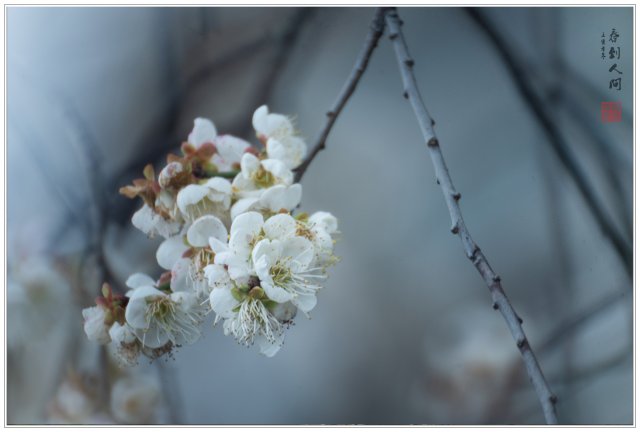

錦田水尾村,清樂鄧公祠門前的兩株白梅開放,既惹來蜜蜂,亦招倈拍友。面積數十平方米的路旁,攝影師也不少於數十,而梅樹所處位置旁邊橫貫一道雨水溝渠,至使拍攝位置更為有限。人多地少,有數得計,人均可佔面積不足一平方米,置身現場,滿目機光鏡影,腳架縱橫交錯。如此境況,取景拍攝之難,不言而喻。難上加難的,還要忍耐一些瞻前不顧後的微距特寫黨,以及手機近攝黨。難上加難再加難的,是小弟初拍貴景,對架步一無所知,而這亦是相機袋中比慣常拍攝有更多鏡頭的原因。

其實,拍攝花卉,隨機應變是常態,因為花朵的生長本來就富有相當的隨機性,加上戶外光照條件的變化,那怕是拍攝多年的同一株花,起手式,還是離不開繞場觀察。因此,上面說的初拍貴景增添難度,更多的只是為拍得不好舖定後路,實際分别並不太大。

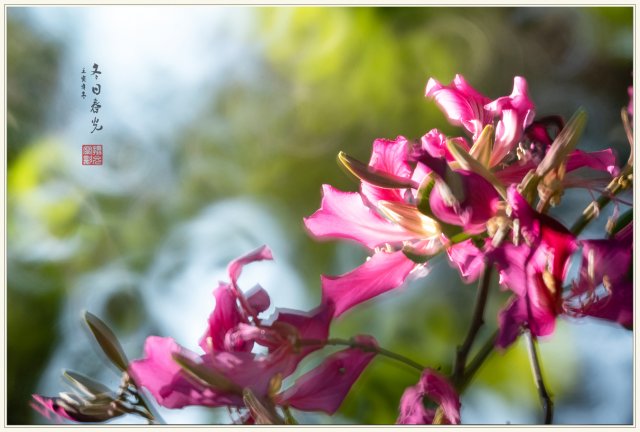

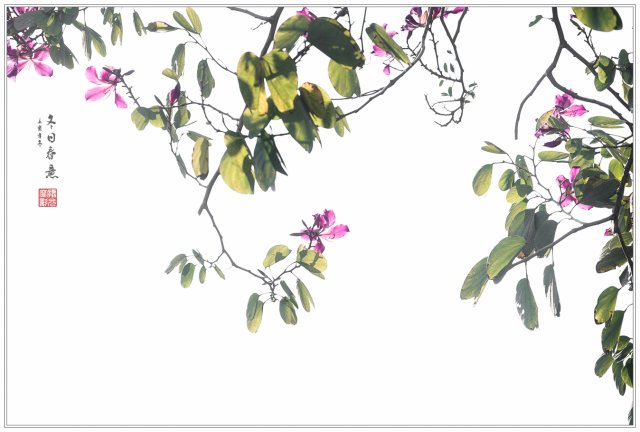

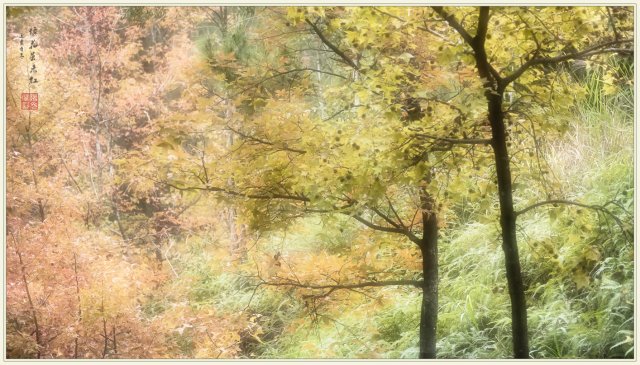

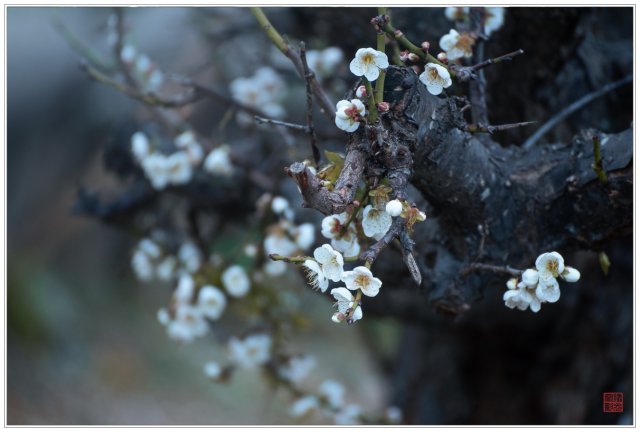

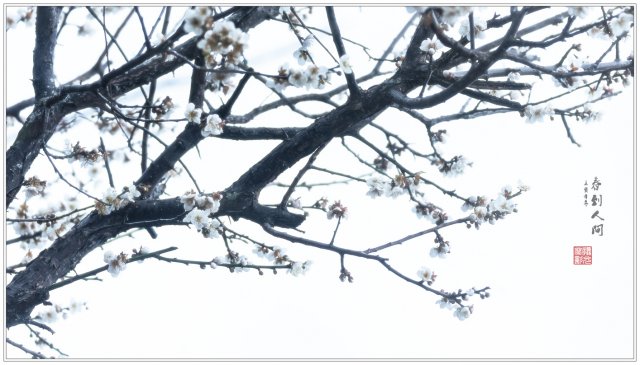

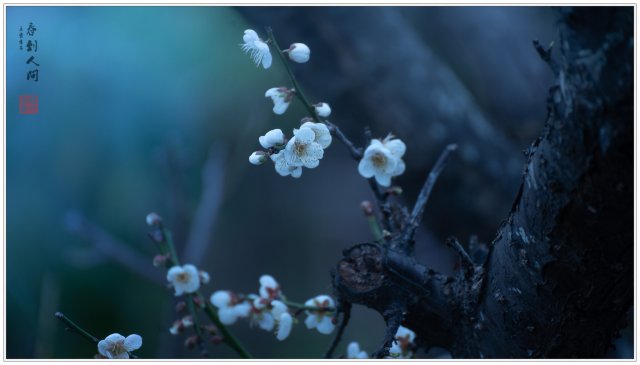

拍攝當日,花朵已略顯凋謝,乾乾縐縐黃黃的掛在枝頭。然而以本地梅花而言,這狀態也是司空見慣。仍用傳統解拆招數,遇上好質素的,可以來個特寫,見到滿枝頽殘的,不妨拉開距離,又或者運用鏡頭景深技巧,含糊其辭,去形取意,化具體為抽像,斷章取義,以偏概全,至使白花變白點,殘枝斷幹化作再鐵劃銀鈎。

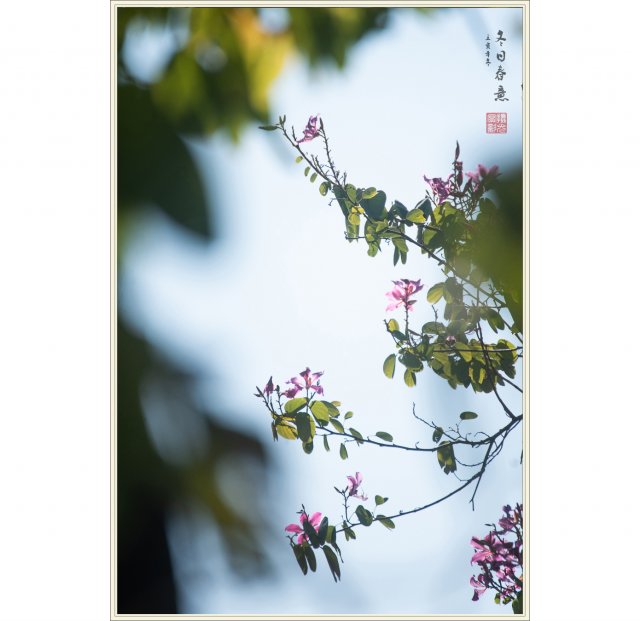

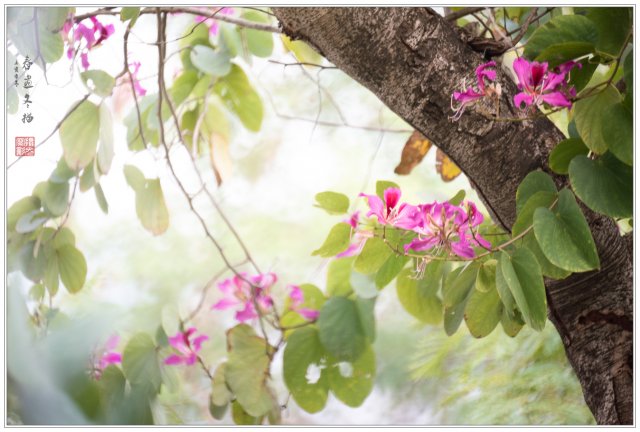

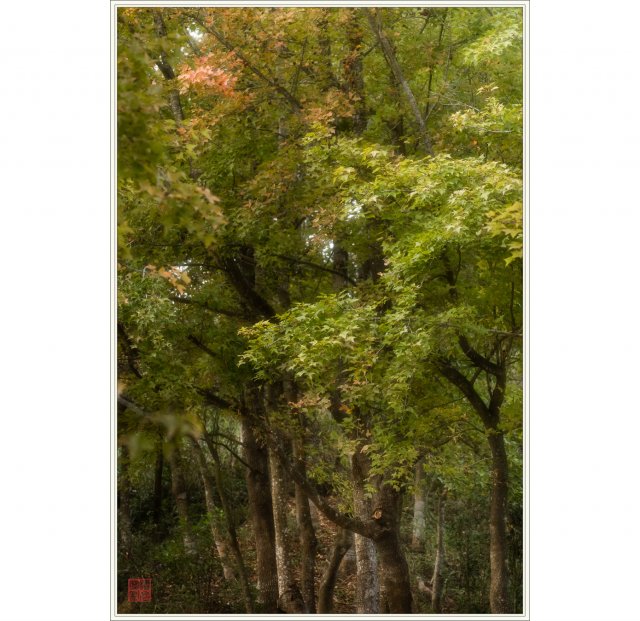

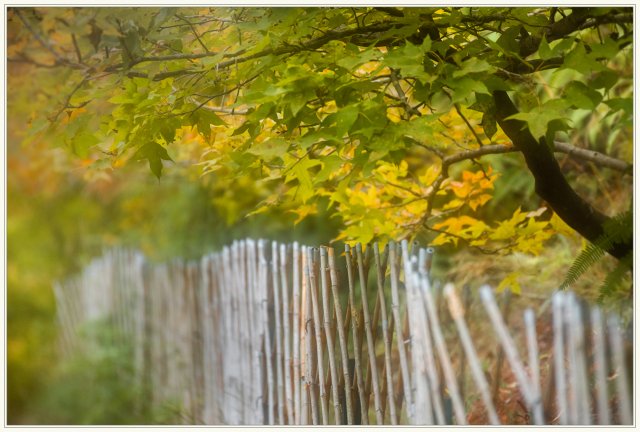

除了選取局部,以收隱揚善之效,懂得善用資源亦相當重要。單拍兩株白梅,變化有限,因此,不應將全部注意力放到梅花之上,附近的建築物、樹木,草坪,以至圍在旁邊拍攝的人,在失焦虛朦的情況下,一律均可加以利用;當作背景、當作陪襯,又或者增添色彩,都可以。

簡而言之,這次白梅拍攝的指導思想,就是不擇手段。除了充份利用兩株梅樹本身型態,以及當時花開狀況的的特點之外,也着意引入現場環境原素,以作配襯,增添景觀變化之餘,亦可烘托白梅之美,以至表現景外之意。

只要人誇好梅花,莫留真相在乾坤。畫意攝影,從來都是主觀的表達方式,遠非忠實的客觀記錄。

相關文章 -

春花拍攝預習。洋紫荊

紅梅一樹報春來 ─ 五軸挪移取景法