自從 2019 年初及年底,分別寫了《鏽色可餐,Art呃難分 ─ 楓香林內的反思 》和《割席不成再行騙,楓香林內覓新篇 》拙文兩篇,控訴大棠紅葉極具欺騙性之後,小弟已有兩年都沒有到大棠拍攝楓香了。然而日前,當「漁護署」網站的紅葉指數還是青翠嫰綠的時候,卻因為找到了新的拍攝理由,竟然不辭勞苦的跑到大棠「重操故葉」。理由或許不只一個,但當中最重要的,是延續最近一個名為「構圖多面睇」攝影班的內容。

構圖這東西,絕非三言兩語說得清楚,尤其面對向來都是倚重天才指導拍攝的業餘攝影人,講啲唔講啲,怕以偏蓋全;深入剖析,又怕嚇壞聽眾;因此近年小弟構圖課的內容,大致朝向全面導讀方式演化,由最初以視覺引導解釋常見的構圖法則,到加入美學原則,以至簡述中西美學,務求讓同學較為全面地認識構圖。

然而內容太多,時間有限,顧得講時又顧不得提供足夠的示例,若然沒有適當的課後跟進,恐怕會流於得個講字。如何是好?適逢時機湊合,靈機一觸,便想起了大棠楓香。

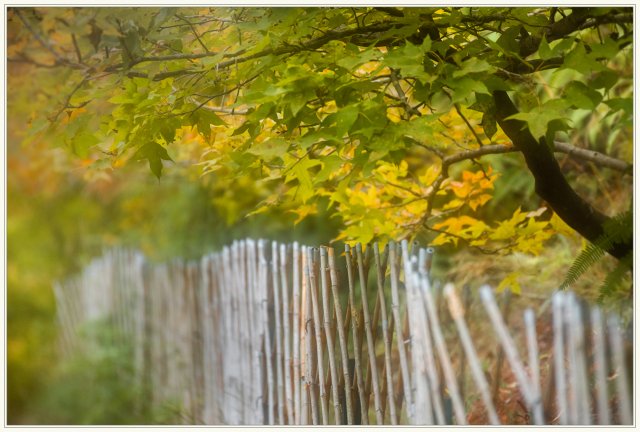

不知大家是否留意到,除非是設計擺拍,一般的攝影創作過程之中,構圖參與其中的,有三個階段:一、選景,也就是尋找、發現拍攝對像;二、取景,即是明確了拍攝對象之後,確定如何框選;三、後製編修。常見的構圖法則,例如三分法,比較適用於後兩者,而美學方面的知識,則是全程介入,當中在首階段尤其顯示威力。眼前的景觀是否可取?適宜用哪種形式發揮演繹?該強調的是甚麼?從無到有,攝影對像的確立,依靠的就是美學知識。平時說的某某人有攝影眼,能於看似無景之處發現美景,背後的原因離不開美感觸覺。

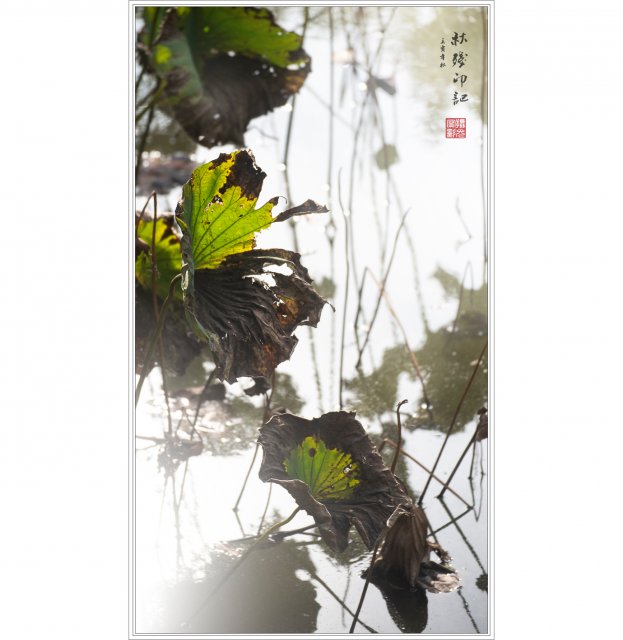

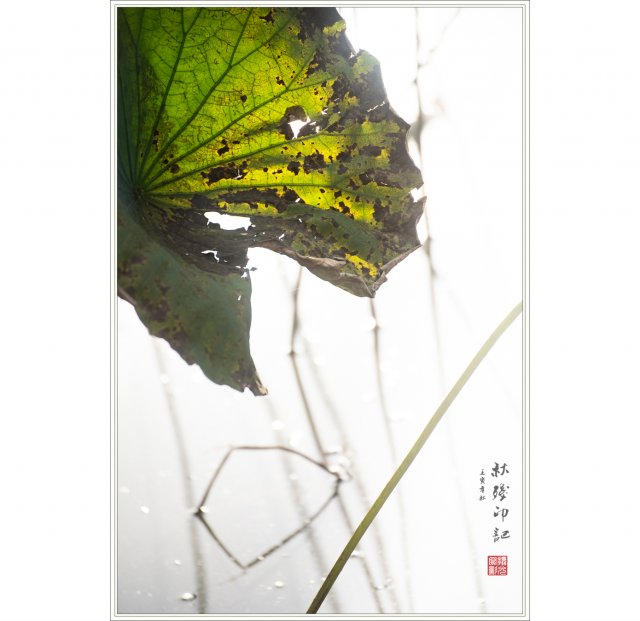

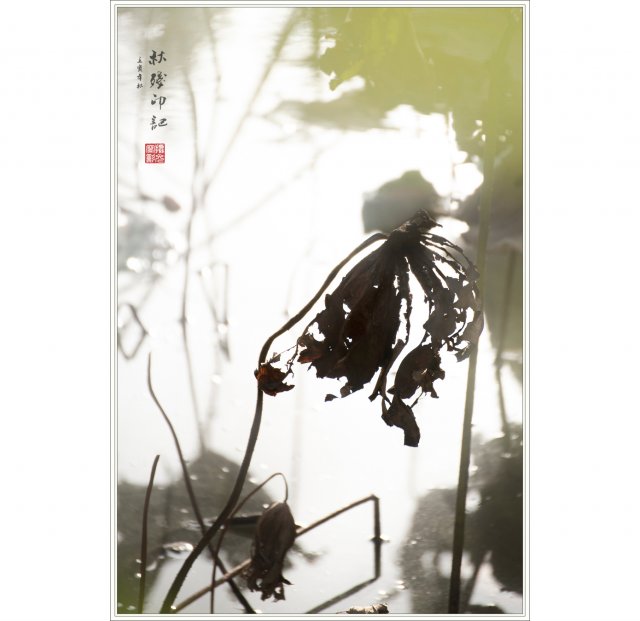

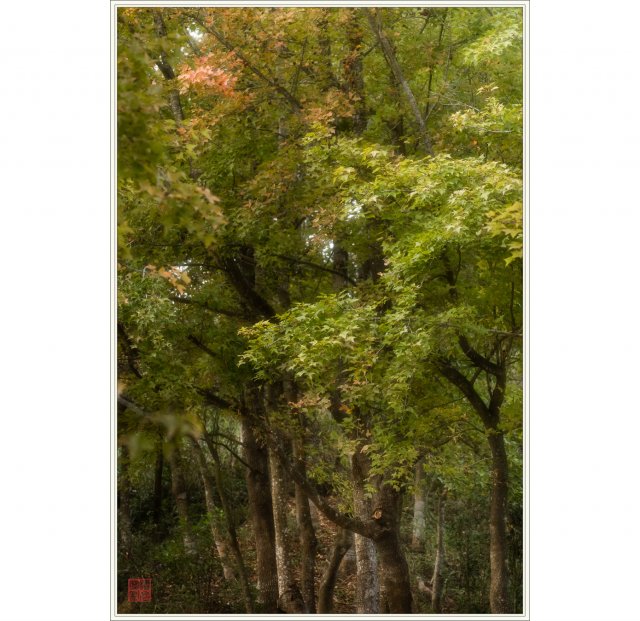

明乎此理,便不難猜到小弟選擇大棠楓香的原因。拍攝人像有 model 先決之說,拍風景也類似。面對日韓級數的紅葉楓景,拍不到好照片,需要認真檢討,而對着大棠級數的,則需要相當、非常、特別認真地運用美學知識,尋找、發掘、組織美景。

或者會有人提出疑問:無景之處遍佈香港,為何偏要選擇山長水遠,兼且人多勢眾的大棠楓香林?問得好,其實小弟也不喜歡趁熱鬧,然而人多兼夾著名,卻間接成為另一優點。人多,著名,於是拍攝的人就會多,作品數量也因而水漲船高,這便對拍攝者提出了更高的要求:在云云作品之中,請顯示出閣下的與眾不同。

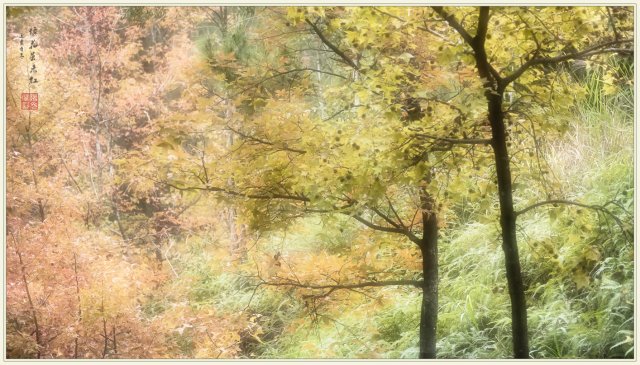

「像花雖未紅」,這借來的一句歌詞,可能有兩個意思。首先,可解作楓香葉的顏色雖未算紅,但看起來仍然像花那樣美。其次,則是向我們提出疑問:這花雖不是開得嫣紅燦爛,你能發現她美之所在嗎?

相關文章 -

割席不成再行騙,楓香林內覓新篇

鏽色可餐,Art呃難分 ─ 楓香林內的反思

楓香四韻 @ 大棠紅葉 2017 (1)

淡妝濃抺總相宜,大棠楓香未紅時

楓即是楓 — 大棠楓香熱潮過後的小結

色即是楓,楓即是色 — 大棠楓香色彩